In einem früheren Post hatte ich über den Weihnachtsmarkt von Ribeauvillé berichtet. Anbei gibt es einige aktuelle Bilder aus diesem Jahr.

Dieser Blog richtet sich an (Wahl-) Elsässer, Elsass-Reisende und alle sonstigen Elsass-Interessierten. Mein Ziel ist es, die Besonderheit dieser Region darzustellen und von meinen persönlichen Erfahrungen zu berichten.

Suche

Montag, 16. Dezember 2013

Mittwoch, 27. November 2013

Europafeindlicher Populismus aus Deutschland

Jetzt soll sie in Deutschland also doch kommen: die sogenannte PKW-Maut für Ausländer. Wie anachronistisch und diskriminierend ist eigentlich ein solches Vorhaben in einem zusammenwachsenden Europa?

Jetzt soll sie in Deutschland also doch kommen: die sogenannte PKW-Maut für Ausländer. Wie anachronistisch und diskriminierend ist eigentlich ein solches Vorhaben in einem zusammenwachsenden Europa?Hier im Dreiländereck, wo ein reger individueller, kultureller und wirtschaftlicher Austausch über die Grenzen hinaus besteht, wirkt das doppelt absurd. In Grenzorten wie Neuenburg am Rhein sind am Wochenende in den Supermärkten schätzungsweise 80 Prozent der Kunden Franzosen. Sie lassen ihr Geld in Deutschland und sollen auch noch eine "Eintrittsgebühr" für die Anreise zahlen? Einige werden es sich bestimmt zweimal überlegen, ob sie über den Rhein fahren. Viele werden aber ganz sicher auf die Landstraßen

ausweichen.

Die politischen Eltern dieser Maut-Idee gewinnen hundertprozentig. Wenn Brüssel schließlich doch noch rechtlichen Einspruch erheben sollte und am Ende die PKW-Maut auch für deutsche PKW-Fahrer kommt, könnte der "Schwarze Peter" an "die da in Brüssel" und die EU weitergereicht werden. In jedem Fall wird mit diesem europafeindlichen Populismus die rechte Klientel befriedigt.

Übrigens sind die Autobahnen in Frankreich zwar für alle kostenpflichtig, im Grenzgebiet hier im südlichen Elsass jedoch kostenlos. Deutsche Autofahrer zahlen also nichts, wenn sie ins Elsass fahren. Ob das so bleibt oder die Nachbarländer nicht entsprechend bei einer etwaigen "Ausländer-Maut" reagieren würden?

Und noch kurz zur Situation in der Schweiz: Dort hat sich am Wochenende die Bevölkerung gegen eine Erhöhung der jährlichen Maut-Gebühr von 40 auf 100 Franken ausgesprochen. Die Bevölkerung wohlgemerkt und nicht irgendwelche Volksvertreter in Hinterzimmern.

Montag, 25. November 2013

Kriegslieder im Schulunterricht

Es ist beeindruckend, was die Sieben- und Achtjährigen hier im Elsass in der Schule lernen. Nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch römische Zahlen, der Erste Weltkrieg und die Französische Revolution gehören zum Unterrichtsplan.

Für heute hatte die Klasse meines Sohnes eine besondere Aufgabe. Sie sollten die ersten drei Strophen der Marseillaise auswendig lernen. Ich habe ihm die Wahl gelassen, diese Hausaufgabe zu machen und versucht ihm kindgerecht zu erklären, welchen Anteil der Nationalismus an den zwei Weltkriegen des 20. Jahrhunderts hatte, dass sich Nationalismus nicht selten gegen Minderheiten und Pluralismus richtet und dass diese merkwürdig mystische Überhöhung einer Gruppenzugehörigkeit mehr ausgrenzt als vereint.

Für heute hatte die Klasse meines Sohnes eine besondere Aufgabe. Sie sollten die ersten drei Strophen der Marseillaise auswendig lernen. Ich habe ihm die Wahl gelassen, diese Hausaufgabe zu machen und versucht ihm kindgerecht zu erklären, welchen Anteil der Nationalismus an den zwei Weltkriegen des 20. Jahrhunderts hatte, dass sich Nationalismus nicht selten gegen Minderheiten und Pluralismus richtet und dass diese merkwürdig mystische Überhöhung einer Gruppenzugehörigkeit mehr ausgrenzt als vereint.

Sonntag, 17. November 2013

Laternenumzug am Martinstag

In vielen deutschsprachigen Regionen gibt es den Brauch, am Martinstag Laternenumzüge zu Ehren von Sankt Martin zu veranstalten. Auch im Elsass kennt man - anders als im restlichen Frankreich - diese Tradition. In unserer Gemeinde fand dieser Umzug aus organisatorischen Gründen zwar nicht am 11., sondern am 15. November statt. Ansonsten gab es aber viele Ähnlichkeiten.

Die Laternen hatten die Kinder in der École Maternelle beziehungsweise in der Schule gebastelt. Abends zogen wir dann begleitet von einem verkleideten Reiter durch den Ort und sangen deutschsprachige Lieder ("Ich geh' mit meiner Laterne", "Laterne, Laterne").

Zumindest in der Theorie. Obwohl vorher noch Texte ausgeteilt wurden, sangen nur wenige Eltern und Kinder mit. So verlief der Umzug merkwürdig ruhig. Mein Eindruck ist natürlich subjektiv: Aber ich hatte einmal mehr das Gefühl, dass für viele Elsässer die elsässische Kultur eine fremde ist.

Nach dem Umzug gab es schließlich Kuchen und Kakao sowie ein kurzes deutschsprachiges Theaterstück.

Die Laternen hatten die Kinder in der École Maternelle beziehungsweise in der Schule gebastelt. Abends zogen wir dann begleitet von einem verkleideten Reiter durch den Ort und sangen deutschsprachige Lieder ("Ich geh' mit meiner Laterne", "Laterne, Laterne").

Zumindest in der Theorie. Obwohl vorher noch Texte ausgeteilt wurden, sangen nur wenige Eltern und Kinder mit. So verlief der Umzug merkwürdig ruhig. Mein Eindruck ist natürlich subjektiv: Aber ich hatte einmal mehr das Gefühl, dass für viele Elsässer die elsässische Kultur eine fremde ist.

Nach dem Umzug gab es schließlich Kuchen und Kakao sowie ein kurzes deutschsprachiges Theaterstück.

Freitag, 27. September 2013

Gallo-römisches Museum / Musée gallo-romain Biesheim

Das gallo-römische Museum in Biesheim (20 km östlich von Colmar) beherbergt Sammlungen, die anschaulich über die römische Vergangenheit der Region Aufschluss geben. Die Funde stammen aus der Umgebung von Biesheim und gehören zu einer gallo-römischen Siedlung. Bei dieser handelt es sich vermutlich um das antike Argentovaria.

Die Besiedlung erfolgte aufgrund militärischer Überlegungen. Argentovaria lag an einem wichtigen Rheinübergang und einer bedeutenden Heeresstraße, die links des Rheins von Augusta Raurica (Augst/Schweiz) nach Argentoratum (Straßburg/Frankreich) verlief. Die Siedlung verlor rasch ihren rein militärischen Charakter, als sich weitere Menschen dort niederließen. Wirtschafts- und Handwerksfunktionen traten schließlich hinzu. Argentovaria entwickelte sich zu einer bedeutenden römischen Siedlung am Rhein und war ein fester Bestandteil des Limes (Außengrenze des Römischen Reiches).

Das gallo-römische Museum widmet sich den Themen Militär, Handel, Religion und Alltag in Argentovaria. In den Vitrinen warten beispielsweise informative Ziegel auf den Besucher. Auf diesen stehen die Namen der Legionen, die zumindest zeitweise vor Ort anwesend waren. Die meisten Ziegel können der Legio VIII Augusta zugewiesen werden, die von Caesar aufgestellt worden war und in den Gallischen Kriegen ("Ganz Gallien ist von den Römern besetzt." - "Ganz Gallien?"...) kämpfte.

Unter den weiteren Funden befinden sich unter anderem Schmuckstücke, Produkte für die Körperpflege, Spiele, Haushaltsgegenstände und Handwerksgeräte. Das Glanzstück des Museums ist ein Edelstein, auf dem der Kaiser Commodus (der Bösewicht aus dem Hollywood-Blockbuster Gladiator) hoch zu Pferd und mit einem Speer abgebildet ist. Zu seinen Füßen bittet eine orientalische Frau um Gnade. Vermutlich symbolisiert sie eine unterworfene Provinz.

Für den Besuch des kleinen, modern eingerichteten Museums sollte man 1 bis 1 1/2 Stunden einplanen. Wer mag, der kann den Besuch mit einer Visite des ebenfalls kleinen, aber interessanten Optischen Museums im Untergeschoss verbinden. Zudem wissenswert: Im gallo-römischen Museum ist an der Information ein Kurzführer auf Deutsch kostenlos erhältlich.

Die Besiedlung erfolgte aufgrund militärischer Überlegungen. Argentovaria lag an einem wichtigen Rheinübergang und einer bedeutenden Heeresstraße, die links des Rheins von Augusta Raurica (Augst/Schweiz) nach Argentoratum (Straßburg/Frankreich) verlief. Die Siedlung verlor rasch ihren rein militärischen Charakter, als sich weitere Menschen dort niederließen. Wirtschafts- und Handwerksfunktionen traten schließlich hinzu. Argentovaria entwickelte sich zu einer bedeutenden römischen Siedlung am Rhein und war ein fester Bestandteil des Limes (Außengrenze des Römischen Reiches).

Das gallo-römische Museum widmet sich den Themen Militär, Handel, Religion und Alltag in Argentovaria. In den Vitrinen warten beispielsweise informative Ziegel auf den Besucher. Auf diesen stehen die Namen der Legionen, die zumindest zeitweise vor Ort anwesend waren. Die meisten Ziegel können der Legio VIII Augusta zugewiesen werden, die von Caesar aufgestellt worden war und in den Gallischen Kriegen ("Ganz Gallien ist von den Römern besetzt." - "Ganz Gallien?"...) kämpfte.

Unter den weiteren Funden befinden sich unter anderem Schmuckstücke, Produkte für die Körperpflege, Spiele, Haushaltsgegenstände und Handwerksgeräte. Das Glanzstück des Museums ist ein Edelstein, auf dem der Kaiser Commodus (der Bösewicht aus dem Hollywood-Blockbuster Gladiator) hoch zu Pferd und mit einem Speer abgebildet ist. Zu seinen Füßen bittet eine orientalische Frau um Gnade. Vermutlich symbolisiert sie eine unterworfene Provinz.

Für den Besuch des kleinen, modern eingerichteten Museums sollte man 1 bis 1 1/2 Stunden einplanen. Wer mag, der kann den Besuch mit einer Visite des ebenfalls kleinen, aber interessanten Optischen Museums im Untergeschoss verbinden. Zudem wissenswert: Im gallo-römischen Museum ist an der Information ein Kurzführer auf Deutsch kostenlos erhältlich.

Freitag, 13. September 2013

Jacques Stosskopf - ein elsässischer Widerstandskämpfer

In meinem Sommerurlaub in der Bretagne habe ich die ehemalige deutsche U-Boot-Bunkeranlage in Lorient besucht. Nach dem Krieg wurde sie nach Jacques Stosskopf benannt. Stosskopf war elsässischer Abstammung und Ingenieur im Marine-Arsenal von Lorient.

Während der deutschen Besatzung ab 1940 blieb er im Amt und arbeitete mit den Deutschen beim Bau der U-Boot-Bunker zusammen. Gleichzeitig gab der fließend Deutsch sprechende Stosskopf Informationen über ein- und auslaufende U-Boote sowie die Bunkeranlage an den französischen Widerstand weiter. Stets stand er zwischen den Fronten und wurde ob seiner elsässischen Herkunft von beiden Seiten misstrauisch beäugt.

Nachdem ein französischer Widerstandskämpfer ihn unter Folter verraten hatte, wurde Jacques Stosskopf am 21. Februar 1944 von der Gestapo festgenommen und verschwand spurlos.

Während der deutschen Besatzung ab 1940 blieb er im Amt und arbeitete mit den Deutschen beim Bau der U-Boot-Bunker zusammen. Gleichzeitig gab der fließend Deutsch sprechende Stosskopf Informationen über ein- und auslaufende U-Boote sowie die Bunkeranlage an den französischen Widerstand weiter. Stets stand er zwischen den Fronten und wurde ob seiner elsässischen Herkunft von beiden Seiten misstrauisch beäugt.

Nachdem ein französischer Widerstandskämpfer ihn unter Folter verraten hatte, wurde Jacques Stosskopf am 21. Februar 1944 von der Gestapo festgenommen und verschwand spurlos.

Kein Pausenbrot für französische Schüler

Frankreich startet momentan im Bildungsbereich eine Offensive, die ganz offensichtlich auf bestimmte Schichten der Gesellschaft zielt. Anscheinend wünscht sich der Staat dort mehr Einfluss.

Frankreich startet momentan im Bildungsbereich eine Offensive, die ganz offensichtlich auf bestimmte Schichten der Gesellschaft zielt. Anscheinend wünscht sich der Staat dort mehr Einfluss.So hängt beispielsweise in allen staatlichen Schulen seit dem Beginn des neuen Schuljahres eine Charta der Laizität aus. Darauf ist unter anderem zu lesen, dass die Schule ein religionsneutraler Ort ist, Gewalt und Diskriminierung tabu sind und das Tragen von auffälligen religiösen Symbolen verboten ist.

Auch möchte der Staat die Kinder mehr in der Schule und weniger im Elternhaus haben. So ist eine Rückkehr zur 5-Tage-Woche für Grundschüler geplant. Momentan haben sie eine 4-Tage-Woche, allerdings von 8 bis 16 Uhr Schule (mit zwei Stunden Mittagspause) und danach noch Hausaufgaben zu erledigen.

Skurril ist eine weitere Maßnahme. Der Bildungsminister Vincent Peillon hat den Kindern in den Grundschulen (Ecole primaire) und Kindergärten (Ecole maternelle) ihr Pausenbrot verboten. Die Begründung: Viele Eltern geben den Kindern angeblich überwiegend Chips, Croissants etc. mit zur Schule. Und der Nachwuchs wird immer dicker. Die Lösung: Alles verbieten. Selbst der Verzehr von Obst ist untersagt.

Das bedeutet, dass die Kinder in der Regel zwischen 7:45 und 12.00 Uhr nichts essen.

Immerhin sind die Schüler kreativ. Auf dem Pausenhof der Schule meines Sohnes steht ein Apfelbaum, an dem die Kinder sich einfach bedient haben.

Update vom 17.09.: Das ging schnell. Von offizieller Seite ist man bereits eingeknickt. Wohl auch, weil Eltern ziemlich deutlich ihren Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Nun dürfen die Kinder doch Obst und "Selbstgemachtes" mit zur Schule nehmen.

Mittwoch, 4. September 2013

Burg Hugstein - Chateau de Hugstein

In 389 Metern Höhe thront auf einem Felsvorsprung am Hang des Liebenberges die Burg Hugstein über der Kleinstadt Guebwiller (dt. Gebweiler). Ihren Namen erhielt sie nach Hugo von Rothenburg. Der Abt des Klosters Murbach ließ die Burg im 13. Jahrhundert errichten, um Guebwiller sowie den Eingang zum Tal des Murbachs zu kontrollieren.

In 389 Metern Höhe thront auf einem Felsvorsprung am Hang des Liebenberges die Burg Hugstein über der Kleinstadt Guebwiller (dt. Gebweiler). Ihren Namen erhielt sie nach Hugo von Rothenburg. Der Abt des Klosters Murbach ließ die Burg im 13. Jahrhundert errichten, um Guebwiller sowie den Eingang zum Tal des Murbachs zu kontrollieren.Im 16. Jahrhundert wurde Burg Hugstein stark beschädigt. Weitere Zerstörungen folgten im Dreißigjährigen Krieg. Im 18. Jahrhundert gab das Kloster Murbach die Burg schließlich auf. Im 19. Jahrhundert begannen erste Restaurierungen. Hierbei fand man unter anderem Wandmalereien, die allerdings heute nicht mehr zu lokalisieren sind.

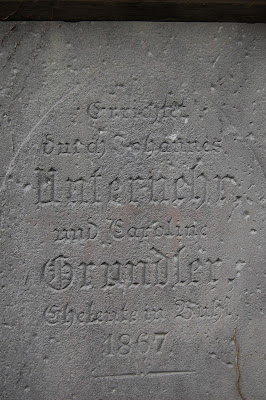

Wer sich zu einer Besichtigung der Ruine entschließt, der kann seinen Wagen in der Hauptstraße der kleinen Gemeinde Buhl (dt. Bühl) in der Nähe des Supermarktes parken. Von dort aus ist die Burg bereits sichtbar. Auf dem kurzen Spaziergang durch den Ort und den grünen Berghang hinauf, trifft man auf ein Kreuz, das im Jahr 1867 von Eheleuten aus Buhl errichtet worden ist. Das Interessante daran: Die Inschrift ist auf Deutsch.

Warum ist das so besonders? Das Elsass gehört zu Frankreich. Um mich herum höre und lese ich Französisch. Kultur und Mentalität sind größtenteils französisch. Ich finde es daher immer wieder faszinierend, wenn ich auf Relikte vergangener Zeiten treffe. Es ist fast so, als würde ich die Überreste einer untergegangenen Zivilisation entdecken. Nur, dass es sich hierbei nicht um Hieroglyphen, sondern deutschsprachige Inschriften handelt.

Montag, 24. Juni 2013

Weltkulturerbe Festung Neuf-Brisach / Neu-Breisach

In seiner Regierungszeit betrieb Sonnenkönig Ludwig XIV. eine expansive Außenpolitik, die unter anderem zur Annexion des Elsass führte. Teilweise reichten seine Eroberungsgelüste sogar noch weiter - auf die andere Seite des Rheins. Im Westfälischen Frieden von 1648 fiel Breisach am Rhein (westlich von Freiburg i. Br.) an Frankreich. Dort ließ er die Festung ausbauen und setzte eine seiner Reunionskammern ein. Diese nutzte der Sonnenkönig, um seine Eroberungspolitik zu Lasten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation juristisch abzusegnen. Doch nach dem Frieden von Rijswijk im Jahr 1697 musste Frankreich die Festung wieder an das Reich übergeben.

In seiner Regierungszeit betrieb Sonnenkönig Ludwig XIV. eine expansive Außenpolitik, die unter anderem zur Annexion des Elsass führte. Teilweise reichten seine Eroberungsgelüste sogar noch weiter - auf die andere Seite des Rheins. Im Westfälischen Frieden von 1648 fiel Breisach am Rhein (westlich von Freiburg i. Br.) an Frankreich. Dort ließ er die Festung ausbauen und setzte eine seiner Reunionskammern ein. Diese nutzte der Sonnenkönig, um seine Eroberungspolitik zu Lasten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation juristisch abzusegnen. Doch nach dem Frieden von Rijswijk im Jahr 1697 musste Frankreich die Festung wieder an das Reich übergeben.Als Folge dessen erteilte Ludwig XIV. seinem berühmten Festungsbaumeister Vauban die Order, auf der elsässischen Seite eine neue Festungsstadt zu errichten. Dementsprechend wurden Planung und Bau (1699-1703) von Neuf-Brisach (elsässich: Nei-Brisach, deutsch: Neu -Breisach) komplett den militärischen Erfordernissen unterworfen. Die Stadt ist als Achteck angelegt, mit einem bastionierten Turm an jeder Spitze. Weiterhin besteht die Anlage aus zwei Wällen: dem Kampf- und dem Sicherheitswall. Die Straßen sind rechtwinklig

Trotz seiner beeindruckenden Architektur spielte Vaubans Festungsstadt militärisch niemals eine große Rolle. 1743 widerstand sie der Belagerung österreichischer Truppen. Im Deutsch-Französischen Krieg fiel sie 1870 schließlich in die Hände der deutschen Angreifer, wobei große Teile der Stadt durch Artillerie-Feuer stark zerstört wurden. Menschen kamen dank der schützenden Kasematten hingegen kaum zu Schaden.

Die Innenstadt von Neuf-Brisach ist weder schön noch von irgendwelchem Interesse. Wer seinen Wagen am Marktplatz parkt, macht sich von da aus am besten direkt zum Belfort-Tor auf. Dort lohnt sich ein kurzer Besuch des kleinen Vauban-Museums. Anschließend tritt man durch das Belfort-Tor nach draußen, besichtigt die imposanten Befestigungsanlagen (mit Info-Tafeln) und genießt einen Spaziergang um die Stadt, die zusammen mit anderen Festungsanlagen Vaubans seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Seinen einst kriegerischen Charakter hat Neuf-Brisach heute verloren. Statt Soldaten patrouillieren Schafe auf den grünen Festungsanlagen. Die Stadt ist eine reine Wohngemeinde. Viele Bewohner arbeiten in Colmar und im benachbarten Breisgau. Zudem verbindet Neuf-Brisach und Breisach am Rhein heute eine intensive Partnerschaft. So gibt es etwa in Breisach eine deutsch-französische Schülerbegegnungsstätte.

Dienstag, 11. Juni 2013

Montagne des Singes / Affenberg Kintzheim

Der Montagne des Singes ("Affenberg") unweit von Sélestat gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen des Elsass. Auf einem Rundweg durch einen Wald bei Kintzheim können Besucher über 200 Berberaffen fast wie in der freien Wildbahn beobachten. Zäune gibt es hier nicht. Im Gegenteil ist der Montagne des Singes ein Ort der Begegnung zwischen Affen und Menschen.

Letztere erhalten am Eingang gratis Popcorn. Das ist nicht für die Besucher gedacht (es ist ohnehin nicht gesalzen/gesüßt), sondern für die Parkbewohner. Da die Berberaffen über ein ziemlich imposantes Gebiss verfügen, gibt es einige Hinweise zu beachten. Am Parkeingang werden Besucher freundlich, aber bestimmt auf das notwendige Verhalten hingewiesen.

Das Parkpersonal spricht Französisch, Deutsch und Englisch. Überall sind hilfsbereite Parkmitarbeiter anzutreffen, die zum einen auf die Sicherheit achten und zum anderen Fragen gerne beantworten. Zirka alle 45 Minuten findet eine Fütterung mit einem Vortrag - auch auf Deutsch - über die Berberaffen statt. Dabei erfahren Besucher unter anderem, dass der Montagne des Singes Wissenschaftlern zur Verhaltensforschung dient.

Während des Rundgangs, bei dem man übrigens einen Blick auf die Hohkönigsburg (Haut-Koenigsbourg) erhaschen kann, ergeben sich viele spannende Situationen, wenn übermütige Affenkinder über Wege stürmen und müde Affenpapas auf Parkbänken dösen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Der Besuch dauert durchschnittlich nur knapp eine Stunde. Immerhin gibt es Ermäßigungen - zumindest im Juni - für den Besuch der Haut-Koenigsburg und der Volerie des Aigles (beides in der Nähe).

Letztere erhalten am Eingang gratis Popcorn. Das ist nicht für die Besucher gedacht (es ist ohnehin nicht gesalzen/gesüßt), sondern für die Parkbewohner. Da die Berberaffen über ein ziemlich imposantes Gebiss verfügen, gibt es einige Hinweise zu beachten. Am Parkeingang werden Besucher freundlich, aber bestimmt auf das notwendige Verhalten hingewiesen.

Das Parkpersonal spricht Französisch, Deutsch und Englisch. Überall sind hilfsbereite Parkmitarbeiter anzutreffen, die zum einen auf die Sicherheit achten und zum anderen Fragen gerne beantworten. Zirka alle 45 Minuten findet eine Fütterung mit einem Vortrag - auch auf Deutsch - über die Berberaffen statt. Dabei erfahren Besucher unter anderem, dass der Montagne des Singes Wissenschaftlern zur Verhaltensforschung dient.

Während des Rundgangs, bei dem man übrigens einen Blick auf die Hohkönigsburg (Haut-Koenigsbourg) erhaschen kann, ergeben sich viele spannende Situationen, wenn übermütige Affenkinder über Wege stürmen und müde Affenpapas auf Parkbänken dösen. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Der Besuch dauert durchschnittlich nur knapp eine Stunde. Immerhin gibt es Ermäßigungen - zumindest im Juni - für den Besuch der Haut-Koenigsburg und der Volerie des Aigles (beides in der Nähe).

Sonntag, 26. Mai 2013

Bilder aus dem Storchenpark Hunawihr

Seit unserem letzten Besuch im Storchenpark Hunawihr (in dem es nicht nur Störche gibt) hat sich dort einiges getan. So ist beispielsweise ein sehr interessanter "Parcours der Sinne" hinzugekommen. Der Park macht einen sehr durchdachten Eindruck und lädt zur Erholung sowie zur Entdeckung ein. Leider sind fast alle Infotafeln ausschließlich auf Französisch.

Anbei ein paar Impressionen:

Anbei ein paar Impressionen:

Dienstag, 2. April 2013

Volksabstimmung: Elsässischer Landrat - Conseil d'Alsace

Das Elsass will sich politisch neu strukturieren. Deshalb sind alle Wahlberechtigten aufgefordert, am 7. April 2013 an einer Volksabstimmung teilzunehmen. Gegenstand der Abstimmung ist der Elsässische Landrat. Oder besser gesagt: der zukünftige Elsässische Landrat.

Bisher liegen zahlreiche politische Kompetenzen auf den zwei Départements Haut-Rhin (Hochrhein) und Bas-Rhin (Niederrhein) verteilt. Dies wird mittlerweile als zu unübersichtlich und zu kostspielig angesehen. Deshalb soll eine Reform die Strukturen neu ordnen.

Bisher liegen zahlreiche politische Kompetenzen auf den zwei Départements Haut-Rhin (Hochrhein) und Bas-Rhin (Niederrhein) verteilt. Dies wird mittlerweile als zu unübersichtlich und zu kostspielig angesehen. Deshalb soll eine Reform die Strukturen neu ordnen.

Ein "Nein" zur Abstimmung scheint vor allem bei den Parteien links und rechts der Mitte Unterstützung zu finden. Nationalisten etwa fordern ein "französisches Elsass".

Eine Mehrheit der politisch Verantwortlichen spricht sich für ein "Ja" zum Elsässischen Landrat aus. Sie erhofft sich finanzielle Einsparungen, mehr Autonomie und eine Stärkung der Region Elsass. So könne man etwa in Zukunft eigenständiger agieren und müsse nicht immer den Weg über Paris gehen. Auch wird die enge Verbundenheit zu den Nachbarregionen Baden und Basel betont, die vielen Menschen näher sind als die gallische Zentrale.

Aktualisierung vom 9.4.2013: Prognosen gingen von einer Zustimmung von 60 bis 70 Prozent aus. Tatsächlich votierten bei einer Wahlbeteiligung von rund einem Drittel 57,65 Prozent für den Elsässischen Landrat. Im südlichen Haut-Rhin (68) stimmte sogar die Mehrheit dagegen. Da jedoch beide Départements (Bas-Rhin und Haut-Rhin) mehrheitlich mit "Ja" hätten stimmen müssen, ist die geplante Reform gescheitert.

Aktualisierung vom 9.4.2013: Prognosen gingen von einer Zustimmung von 60 bis 70 Prozent aus. Tatsächlich votierten bei einer Wahlbeteiligung von rund einem Drittel 57,65 Prozent für den Elsässischen Landrat. Im südlichen Haut-Rhin (68) stimmte sogar die Mehrheit dagegen. Da jedoch beide Départements (Bas-Rhin und Haut-Rhin) mehrheitlich mit "Ja" hätten stimmen müssen, ist die geplante Reform gescheitert.

Samstag, 9. März 2013

Familienpolitik in Frankreich und Deutschland

In Deutschland steht seit Monaten immer wieder die Familienpolitik im öffentlichen Fokus. Als Auslandsdeutscher und Vater verfolge ich diese Diskussionen mit Interesse, da für uns damals bei der Entscheidung pro Frankreich die französische Familienpolitik ein wichtiger Aspekt war.

Den Unterschied zu Deutschland merkten wir schon recht früh. So war es beispielsweise überhaupt kein Problem, für unsere Tochter einen Kinderkrippenplatz zu bekommen. Im Gegenteil wunderte sich die verantwortliche Dame über unsere frühe Anmeldung (wir waren die ersten). Das kannten wir aus Deutschland ganz anders.

Ein weiterer Unterschied sind die moderaten und fair gestalteten Preise. Diese richten sich nach dem jeweiligen Einkommen der Eltern (wobei es nach oben ein Limit gibt). Vor allem Alleinerziehenden eröffnet dieses System Lebenschancen. Außer den Kinderkrippen gibt es zahlreiche Tagesmütter. Das sind meistens Mütter, die neben ihrem(n) eigenen Kind(ern) tagsüber noch ein weiteres betreuen.

Die Kinderkrippe ist ebenso wie die Ecole Maternelle (Mischung aus Kindergarten und Schule) freiwillig. Mit ca. drei Jahren kommen die Kinder in die Ecole Maternelle. Diese findet von acht bis sechzehn Uhr statt und wird durch eine zweistündige Mittagspause unterbrochen. Mittwochs ist schulfrei. Berufstätige Eltern können ihre Kinder an diesen Tagen sowie mittags und nach sechszehn Uhr betreuen lassen.

Gleiches gilt für die Ecole Primaire (Grundschule), die mit fünf bzw. sechs Jahren beginnt. In zahlreichen Schulen im Elsass ist es zudem mittlerweile möglich, seine Kinder für den bilingualen (Deutsch-Französisch) Unterricht anzumelden. Dass dieses Angebot so gut angenommen wird, dürfte vor allem berufliche/wirtschaftliche Gründe haben (Nachbarregionen Baden und Basel). Auch das Niveau der Betreuung und des Schulunterrichts stimmt, soweit ich das in den letzten Jahren beurteilen konnte.

Neben dem Betreuungs-und Schulsystem ist Frankreich dem Nachbarland noch in einem weiteren Punkt voraus. Bei der Steuer wird nicht die Ehe, sondern die Familie gefördert. Dafür gibt es weniger Kindergeld...und das auch nur ab dem zweiten Kind. Letztendlich werden Familien aber finanziell mehr entlastet als in Deutschland.

Sicher, das alles kostet Geld. Doch davon profitieren sowohl der Staat als auch die betroffenen Eltern. Das sind oftmals Angehörige der Mittelschicht, die Zeit und Geld in eine gute Ausbildung gesteckt haben und dank dieser Familienpolitik weiter ihren Beruf ausüben können. In Deutschland werden solche Menschen gerne als "Rabeneltern" bezeichnet.

Vielleicht sollte man aber auch dort mehr Möglichkeiten und Räume anbieten, um eine Familie zu gründen. Dann müssten sich Menschen nicht mehr zwischen Familie und Beruf entscheiden, sondern könnten wie in Frankreich beides kombinieren. Und vielleicht würden sich dann in Deutschland wieder mehr Menschen für Kinder entscheiden.

Zum Abschluss noch ein Zahlenvergleich.

Kinder im Jahr 2010 pro Frau in:

Den Unterschied zu Deutschland merkten wir schon recht früh. So war es beispielsweise überhaupt kein Problem, für unsere Tochter einen Kinderkrippenplatz zu bekommen. Im Gegenteil wunderte sich die verantwortliche Dame über unsere frühe Anmeldung (wir waren die ersten). Das kannten wir aus Deutschland ganz anders.

Ein weiterer Unterschied sind die moderaten und fair gestalteten Preise. Diese richten sich nach dem jeweiligen Einkommen der Eltern (wobei es nach oben ein Limit gibt). Vor allem Alleinerziehenden eröffnet dieses System Lebenschancen. Außer den Kinderkrippen gibt es zahlreiche Tagesmütter. Das sind meistens Mütter, die neben ihrem(n) eigenen Kind(ern) tagsüber noch ein weiteres betreuen.

Die Kinderkrippe ist ebenso wie die Ecole Maternelle (Mischung aus Kindergarten und Schule) freiwillig. Mit ca. drei Jahren kommen die Kinder in die Ecole Maternelle. Diese findet von acht bis sechzehn Uhr statt und wird durch eine zweistündige Mittagspause unterbrochen. Mittwochs ist schulfrei. Berufstätige Eltern können ihre Kinder an diesen Tagen sowie mittags und nach sechszehn Uhr betreuen lassen.

Gleiches gilt für die Ecole Primaire (Grundschule), die mit fünf bzw. sechs Jahren beginnt. In zahlreichen Schulen im Elsass ist es zudem mittlerweile möglich, seine Kinder für den bilingualen (Deutsch-Französisch) Unterricht anzumelden. Dass dieses Angebot so gut angenommen wird, dürfte vor allem berufliche/wirtschaftliche Gründe haben (Nachbarregionen Baden und Basel). Auch das Niveau der Betreuung und des Schulunterrichts stimmt, soweit ich das in den letzten Jahren beurteilen konnte.

Neben dem Betreuungs-und Schulsystem ist Frankreich dem Nachbarland noch in einem weiteren Punkt voraus. Bei der Steuer wird nicht die Ehe, sondern die Familie gefördert. Dafür gibt es weniger Kindergeld...und das auch nur ab dem zweiten Kind. Letztendlich werden Familien aber finanziell mehr entlastet als in Deutschland.

Sicher, das alles kostet Geld. Doch davon profitieren sowohl der Staat als auch die betroffenen Eltern. Das sind oftmals Angehörige der Mittelschicht, die Zeit und Geld in eine gute Ausbildung gesteckt haben und dank dieser Familienpolitik weiter ihren Beruf ausüben können. In Deutschland werden solche Menschen gerne als "Rabeneltern" bezeichnet.

Vielleicht sollte man aber auch dort mehr Möglichkeiten und Räume anbieten, um eine Familie zu gründen. Dann müssten sich Menschen nicht mehr zwischen Familie und Beruf entscheiden, sondern könnten wie in Frankreich beides kombinieren. Und vielleicht würden sich dann in Deutschland wieder mehr Menschen für Kinder entscheiden.

Zum Abschluss noch ein Zahlenvergleich.

Kinder im Jahr 2010 pro Frau in:

- Frankreich: 2,03

- Deutschland: 1,39

Dienstag, 29. Januar 2013

Chateau de Pflixbourg

Rund acht Kilometer westlich von Colmar liegt auf 454 Metern Höhe die Pflixburg (frz. Chateau de Pflixbourg). Sie wurde zwischen 1212 und 1219 im Auftrag des späteren deutschen Kaisers Friedrich II. als staufischer Stützpunkt am Oberrhein errichtet. Am Ende des 13. Jahrhunderts residierte hier der kaiserliche Vogt Konrad Werner von Hattstatt. Dessen Frau Stephanie, Gräfin von Ferrette, verstarb auf der Pflixburg.

Um die Burg ranken sich zwei Legenden. Die eine besagt, dass Stephanie höchst selbst noch heute in einem weißen Gewand und mit Tränen in den Augen durch die Ruinen wandelt, weil ihre beiden jungen Söhne bei einem Unfall ums Leben kamen. Die andere Legende berichtet von einer schönen Prinzessin, die von einer Hexe in ein Monster - halb Drache, halb Mensch - verwandelt wurde und nur durch den Kuss ein Ritters Erlösung finden könnte. Während unserer Visite bekamen wir jedoch weder Drachenwesen noch leichtbekleidete Damen zu sehen. Letzteres war vermutlich den frostigen Temperaturen geschuldet.

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts wurde die Pflixburg schließlich an die Rappoltsteiner verkauft. In der Folgezeit kam es zwischen ihnen und den Hattstattern zu einem Konflikt. Ob die Burg bei der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden elsässischen Adelsgeschlechtern zerstört wurde, ist heute umstritten. Eventuell wurde die Pflixburg schlicht und einfach aufgegeben und der Natur überlassen.

Für unsere Visite parkten wir unseren Wagen in der Nähe von Wintzenheim. Danach folgte der Aufstieg durch den Wald. Für die Hin- und Rücktour auf schneebedeckten Wegen benötigten wir rund eineinhalb Stunden. Die Pflixburg besitzt eine fast vollständig erhaltene Ringmauer und verfügt über eine Ausdehnung von ca. 70x40 Metern. Auf der Anlage thront der 23 Meter hohe Bergfried, der allerdings nicht mehr begehbar ist. Von den Unterkünften und Wirtschaftsgebäuden gibt es nur noch sehr geringe Reste. Dafür ist die Zisterne noch erhalten. Wenngleich wir wie bereits erwähnt weder Drachenwesen noch Prinzessinnen auf der Burg entdeckten, scheint sie jedoch nicht ganz verlassen zu sein. Die zahlreichen Fußspuren und Fäkalien deuteten daraufhin hin, dass die Burg zumindest gelegentlich von Vierbeinern bewohnt wird.

Um die Burg ranken sich zwei Legenden. Die eine besagt, dass Stephanie höchst selbst noch heute in einem weißen Gewand und mit Tränen in den Augen durch die Ruinen wandelt, weil ihre beiden jungen Söhne bei einem Unfall ums Leben kamen. Die andere Legende berichtet von einer schönen Prinzessin, die von einer Hexe in ein Monster - halb Drache, halb Mensch - verwandelt wurde und nur durch den Kuss ein Ritters Erlösung finden könnte. Während unserer Visite bekamen wir jedoch weder Drachenwesen noch leichtbekleidete Damen zu sehen. Letzteres war vermutlich den frostigen Temperaturen geschuldet.

Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts wurde die Pflixburg schließlich an die Rappoltsteiner verkauft. In der Folgezeit kam es zwischen ihnen und den Hattstattern zu einem Konflikt. Ob die Burg bei der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden elsässischen Adelsgeschlechtern zerstört wurde, ist heute umstritten. Eventuell wurde die Pflixburg schlicht und einfach aufgegeben und der Natur überlassen.

Für unsere Visite parkten wir unseren Wagen in der Nähe von Wintzenheim. Danach folgte der Aufstieg durch den Wald. Für die Hin- und Rücktour auf schneebedeckten Wegen benötigten wir rund eineinhalb Stunden. Die Pflixburg besitzt eine fast vollständig erhaltene Ringmauer und verfügt über eine Ausdehnung von ca. 70x40 Metern. Auf der Anlage thront der 23 Meter hohe Bergfried, der allerdings nicht mehr begehbar ist. Von den Unterkünften und Wirtschaftsgebäuden gibt es nur noch sehr geringe Reste. Dafür ist die Zisterne noch erhalten. Wenngleich wir wie bereits erwähnt weder Drachenwesen noch Prinzessinnen auf der Burg entdeckten, scheint sie jedoch nicht ganz verlassen zu sein. Die zahlreichen Fußspuren und Fäkalien deuteten daraufhin hin, dass die Burg zumindest gelegentlich von Vierbeinern bewohnt wird.

Donnerstag, 3. Januar 2013

Die Verwaltung, die Verrückte macht

In einem anderen Post (Die

Jagd nach dem Passierschein A 38 oder Verwaltung auf Französisch) hatte ich

schon einmal von den unergründlichen Wegen der französischen Verwaltung

berichtet. Wie Asterix & Obelix in ihrem Abenteuer Asterix erobert Rom darf ich momentan hautnah den Wahnsinn der

hiesigen Bürokratie erleben.

Mein A 38 ist in diesem Fall das Kindergeld. Aufgrund einer Änderung im Beschäftigungsverhältnis benötigte die Familienkasse CAF ein Formular ein anderer Behörde. Nichts leichter als das! Nach einigen Wochen kam dann jedoch von der entsprechenden Behörde die Mitteilung, dass sie nicht zuständig sei. Nun gut, die freundliche Dame von der CAF hatte uns augenscheinlich falsche Informationen gegeben. Also noch einmal! Wieder passierte wochenlang nichts. Nach diversen Telefonaten und E-Mails kam endlich das ersehnte Formular, das gleich weiter an die CAF ging. Darauf folgte wochenlang nichts. Telefonate und E-Mails wurden mit dem üblichen Geschwafel und Hinhalten beantwortet.

Dieses Erlebnis mit dem Kindergeld ist extrem, aber keine Besonderheit. Wer mit dem Gedanken spielt, nach Frankreich überzusiedeln, benötigt beim täglichen Kampf mit der Verwaltung starke Nerven und Geduld. Das bezieht sich nicht nur auf die öffentliche Verwaltung, sondern auch auf Banken, Versicherungen, Kinderkrippen, Auto-Werkstätten, Handwerker etc. Mein subjektives Gefühl ist, dass es hier bezüglich Kompetenz und Arbeitsmoral zumindest teilweise etwas anders zugeht. Inwieweit das wirklich zutrifft, möchte ich indes nicht beurteilen.

Wer den Film Asterix erobert Rom kennt, der kann versichert sein: Exakt so funktioniert die französische Verwaltung! Als Zuschauer ist das sicherlich amüsant. Aufgrund des unfreiwilligen Anschauungsunterrichts als Protagonist kann ich hingegen mittlerweile nachempfinden, welche Qualen die beiden Comichelden durchlitten haben müssen.

Mein A 38 ist in diesem Fall das Kindergeld. Aufgrund einer Änderung im Beschäftigungsverhältnis benötigte die Familienkasse CAF ein Formular ein anderer Behörde. Nichts leichter als das! Nach einigen Wochen kam dann jedoch von der entsprechenden Behörde die Mitteilung, dass sie nicht zuständig sei. Nun gut, die freundliche Dame von der CAF hatte uns augenscheinlich falsche Informationen gegeben. Also noch einmal! Wieder passierte wochenlang nichts. Nach diversen Telefonaten und E-Mails kam endlich das ersehnte Formular, das gleich weiter an die CAF ging. Darauf folgte wochenlang nichts. Telefonate und E-Mails wurden mit dem üblichen Geschwafel und Hinhalten beantwortet.

Plötzlich dann jedoch ein Lebenszeichen! Die Angaben der vorherigen Behörde

waren nicht vollständig. Also noch einmal dort nachfragen. Erklärungen für

diesen Lapsus? Fehlanzeige! Immerhin hatten wir schon nach wenigen Tagen das

entsprechende Dokument und konnten es an die CAF weiterleiten. Wieder zogen die

Wochen ins Land. Es wurde gestreikt, gearbeitet, wieder gestreikt. Erneut verging

die Zeit wie im Fluge. Mittlerweile haben wir seit sieben Monaten kein

Kindergeld erhalten. Angeblich soll der Antrag in den nächsten sechs Wochen

bearbeitet werden. Wer’s glaubt...

Besonders spannend ist im Übrigen ein persönlicher Besuch im

Haus, das Verrückte macht. Dort

erklärt man einer Dame, warum man vor Ort ist und erhält von ihr eine

Wartenummer. Dann wartet man vierzig Minuten, wird aufgerufen und glaubt,

endlich von der süßen Frucht der Erkenntnis kosten zu dürfen. Dumm nur, wenn schließlich

die Dame am Schalter mit den Achseln zuckt und sagt, dass sie der falsche Ansprechpartner

sei und man eine falsche Wartenummer erhalten habe. In diesem Fall habe ich die

Dame auf das Schild im Wartesaal hingewiesen und sie gefragt, wie man angesichts

solcher Umstände höflich bleiben soll. Auf dem provisorischen Schild ist zu

lesen, dass man höflich bleiben soll und gegenteiliges Verhalten sofort zur

Anzeige gebracht werde. Ein verständnisvolles Nicken und ein „Tut mir leid“

helfen in solchen Momenten auch nicht über die Enttäuschung hinweg, fast an der

Quelle der Erkenntnis gewesen zu sein.

Die weitere Stunde Wartezeit versüßt man

sich damit, über die französische Verwaltung zu fluchen und andere Leidensgenossen

klagen zu hören: „CAF hat mein Formular verloren, x-mal nachgefragt etc.“ Ist man schließlich selbst an der Reihe, zeigt

die Hinhaltetaktik der CAF tatsächlich Wirkung. Man fühlt sich ausgelaugt und will

nur noch an einen schöneren Ort als diesen. Doch wenn man im Tempel der Weisheit schon so weit vorgedrungen

ist, möchte man natürlich am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. Tatsächlich

scheint dann die Sachbearbeiterin sehr weise zu sein. Für sie ist der Fall völlig

klar. Beim intensiven Nachfragen stellt sich jedoch heraus, dass doch nicht

alles so klar ist. Falsche Informationen und ein Schreiben, das wir niemals

erhalten haben, sind nur zwei Beispiele.

Dieses Erlebnis mit dem Kindergeld ist extrem, aber keine Besonderheit. Wer mit dem Gedanken spielt, nach Frankreich überzusiedeln, benötigt beim täglichen Kampf mit der Verwaltung starke Nerven und Geduld. Das bezieht sich nicht nur auf die öffentliche Verwaltung, sondern auch auf Banken, Versicherungen, Kinderkrippen, Auto-Werkstätten, Handwerker etc. Mein subjektives Gefühl ist, dass es hier bezüglich Kompetenz und Arbeitsmoral zumindest teilweise etwas anders zugeht. Inwieweit das wirklich zutrifft, möchte ich indes nicht beurteilen.

Ein wesentliches Problem scheint jedoch zu sein, dass man hier

keine persönlichen Sachbearbeiter kennt. Wenn man in Deutschland ein Schreiben der

Behörde XY erhält, stehen dort der Name und die Kontaktdaten (Telefon, E-Mail)

des Sachbearbeiters. Hier gibt es das nicht. Daher spricht man jedes Mal mit

einer anderen Person. Jedes Mal muss man den gesamten Vorgang aufs Neue

erklären. Und jeder dieser Sachbearbeiter trägt durch sein individuelles Wissen

und seine individuelle (In-)/Kompetenz seinen Teil zum Vorgang bei. Heraus kommt

ein Durcheinander, wie man es aus dem Film Asterix

erobert Rom kennt.

Denn kommuniziert wird untereinander in dem Haus, das Verrückte macht natürlich nicht.

Möchte man mit einer bestimmten Person sprechen, so ist sie angeblich nicht

erreichbar. Kontaktdaten werden nicht herausgegeben. Nur ein Rückruf, der fast

nie erfolgt, wird versprochen. So dreht sich die Spirale des Wahnsinns immer

weiter. Ganz nebenbei: Die geschilderten Erlebnisse haben bei weitem keinen Anspruch

auf Vollständigkeit. Zudem sprechen wir

hier nicht von einer Bananenrepublik, sondern von der zweitgrößten

Volkswirtschaft Europas!

Wer den Film Asterix erobert Rom kennt, der kann versichert sein: Exakt so funktioniert die französische Verwaltung! Als Zuschauer ist das sicherlich amüsant. Aufgrund des unfreiwilligen Anschauungsunterrichts als Protagonist kann ich hingegen mittlerweile nachempfinden, welche Qualen die beiden Comichelden durchlitten haben müssen.

Abonnieren

Kommentare (Atom)